- Sie sind hier:

- Kultur>

- Blick in das Gemeindearchiv :

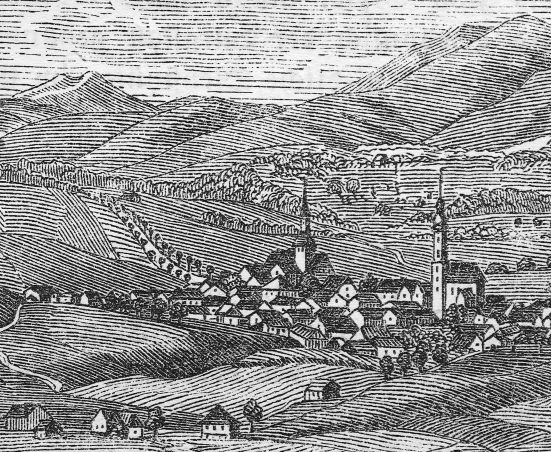

Eschlkam – ein Blick in alte Protokolle

Obwohl wir in einer den neuesten technischen Errungenschaften sehr ergebenen Welt leben – gerade ist die vernetzte Digitalisierung aktuell, ein Thema das im beruflichen Alltag mittlerweile alle angeht – erwächst von selbst - offenbar als ein Gegenpart dazu - in uns Menschen immer mehr das Interesse an der Geschichte unseres Volkes, unserer Heimat. Nicht nur die großen, geschichtliche Abläufe prägenden Ereignisse stehen im Vordergrund, täglich dargeboten in einzelnen Kulturprogrammen des TV, sondern in erster Linie auch die regionale Geschichte: dort wo man seine familiären Wurzeln hat, wo man arbeitet und lebt.

Deshalb möge diese kommende Artikelreihe – ergänzend zu den bisherigen chronikalen Publikationen – beitragen, den Bewohnern im Hohenbogen-Winkel Einblick darin geben, was sich vor langer Zeit, an die die Erinnerung nicht mehr reicht, im Gemeindebereich von Eschlkam vor mehr als 100 Jahren abspielte, welche Probleme des Alltags zu bewältigen waren. Wohn- und Lebensverhältnisse sind ebenso interessant wie nicht alltägliche Vorkommnisse.

Hinweis: der zuletzt veröffentlichte Artikel ist stets oben eingefügt.

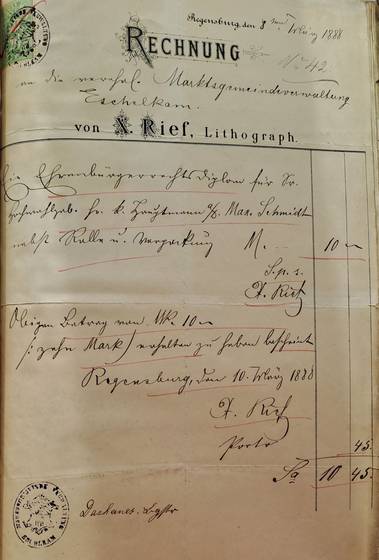

Das Marktarchiv - Basis und Quelle für die Geschichte von Eschlkam

+Eschlkam. Zunächst einige allgemeine Erläuterungen: Ein Archiv (lateinisch „archivum“ ‚Aktenschrank‘; aus altgriechisch „archeíon“‚ Amtsgebäude‘) ist - wie im vorangegangenen Artikel bereits angesprochen - eine Institution, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, benutzbar gemacht und erhalten wird. Archive gibt es weltweit und in nahezu allen Kulturen und Lebensbereichen. Sie entstanden mit den ersten schriftlichen Überlieferungen und dienten von Anbeginn der Sicherung wichtiger Informationen, vor allem zum langfristigen Nachweis von Eigentumsrechten oder vertraglichen Dokumenten.

Die Anfänge eines jeden Archivs beginnen mit der Aufnahme des Verwaltungsbetriebes einer Institution - in Eschlkam hat das ab der Verleihung der Marktprivilegien wohl noch im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts begonnen. Aus dieser frühen Zeit haben sich keine direkten schriftlichen Überlieferungen erhalten. Denn immense Schäden, die bis zur völligen Vernichtung von Beständen führten, erlitten solche Einrichtungen immer dann, wenn durch Brand und Plünderung ganze niedergelegte Zeitbereiche unersetzbar verloren gingen. Gerade das geschah in Eschlkam, ebenso auch in den benachbarten Orten während des Hussitenkriegs (z. B. im Jahr 1422) und im Dreißigjährigen Krieg, im Markt besonders bei dessen Niederbrennung im Frühjahr 1634. Erhebliche Brandschäden gab es aber auch zu Beginn des Spanischen Erbfolgekrieges ab dem Jahr 1703.

Verhältnismäßig frühe Unterlagen

Trotzdem besitzt die Institution >Archiv< im Markt Eschlkam eine verhältnismäßig lange Tradition. Die Unterlagen beweisen uns, dass die Aufbewahrung von Akten und Protokollbüchern, seien es Bücher, gebunden in Schweinsleder, oder auch Urkunden, geschrieben auf Pergament, und einzelne Niederschriften bereits im 16. und 17. Jahrhundert einsetzen. Sie sind uns deshalb erhalten, da gerade in virulenten Zeiten von dem dafür verantwortlichen Personenkreis peinlich darauf geachtet wurde sie zu schützen und der Nachwelt zu erhalten. So beginnen die protokollarischen Niederschriften des ältesten Ratsprotokolls exakt im Jahre 1683. Das viele Seiten zählende Buch endet mit dem Jahr 1691. Die Kammerrechnungen beginnen noch während des für den Hohenbogen-Winkel teils verhängnisvoll verlaufenen Spanischen Erbfolgekriegs im Jahr 1709.

Vom Inhalt her beachtlich erweist sich auch das Pfarrarchiv, eingerichtet im benachbarten Pfarrhof. Erwähnt sei von dort nur die Sammlung an Kirchenrechnungen, die um das Jahr 1700 einsetzt. Insgesamt sind diese nach einem festgelegten Schema alljährlich sorgsam verfassten Protokollbücher, die dem Leser für das jeweils beschriebene Jahr einen tiefen Einblick in die Vorgänge und Aktivitäten in der Pfarrei geben - für den heimatgeschichtlichen Forscher ein außerordentlich wertvoller Fundus (siehe letzten Beitrag).

Die Basis für die Erforschung der Geschichte einer Kommune, ob Dorf, Markt oder Stadt, ist in erster Linie das jeweils vorhandene gemeindliche Archiv, geschützt eingerichtet im Rathaus des Ortes. Geordnet nach festen Vorgaben, mittlerweile auch mit Hilfe der modernen Medien einsehbar, stellt es den unschätzbaren Wert einer Kommune dar, wenn z. B. bei Erforschung der Geschichte die Inhalte über Jahrhunderte zurückreichen. Ein Archiv erfordert auch eine stete Pflege, verbunden mit Ordnungsmaßnahmen. So viel dazu im Allgemeinen.

Das Repertorium

Bürgermeister Florian Adam dankte Werner Perlinger für heimatgeschichtliche Forschungsarbeiten

Eschlkam. Obwohl wir in einer den neuesten technischen Errungenschaften sehr ergebenen Welt leben - gerade ist die vernetzte Digitalisierung aktuell, ein Thema das im beruflichen Alltag mittlerweile alle angeht - erwächst von selbst - offenbar als ein Gegenpart dazu - in uns Menschen immer mehr das Interesse an der Geschichte unseres Volkes, unserer Heimat. Das zeigte sich daran, dass es Werner Perlinger gelang im Zeitraum von Juni 2019 bis heute in der Reihe >aus alten Protokollen< in Ergänzung zu den bisherigen chronikalen Publikationen wie z. B. der neuverfassten Ortsgeschichte Eschlkams vom Jahr 2010, allein in 142 Artikeln den Bewohnern des Hohenbogen-Winkels einen weiteren Einblick zu geben, was sich im Gemeindebereich von Eschlkam in den letzten 300 Jahren abspielte, auch welche Probleme die damaligen Bürger des Marktes stets zu bewältigen hatten. Im Zuge der Erstellung einer sog. Häuserchronik gelang es zudem die Wohn- und Lebensverhältnisse der Marktbewohner in früheren Zeiten in mehrfachen einzelnen Publikationen darzustellen. Auch darf angeführt werden, dass es nun glückte den mittlerweile nicht mehr bekannten Tag zu finden, an welchem der Literat Maximilian Schmidt, genannt „Waldschmidt“, vom Markt die Ehrenbürgerwürde erhielt. Dies geschah am 19. Februar 1888 in München. Der damalige Bürgermeister und zwei bis drei Markträte fuhren eigens in die Landeshauptstadt und überreichten an Schmidt in dessen Privatwohnung die Ehrenurkunde - dies sei angeführt als nur ein Beispiel für neugewonnene Erkenntnisse auf dem weiten Feld der Heimatgeschichtsforschung. Nachdem die umfangreiche Artikelreihe nun abgeschlossen ist, ließ es sich Bürgermeister Florian Adam am Dienstag nicht nehmen an den Autor als Dank ein Präsent zu überreichen.

Das Archiv im Pfarrhof entwickelte sich ab dem Jahr 1859

+Eschlkam. Archive, vorhanden in Gemeinden, in Pfarreien oder in sonstigen Institutionen, dürfen inhaltlich als „Schatzkammern“ innerhalb dieser Einrichtungen angesehen werden. Nicht weil dort vielleicht irgendwelche herkömmlichen Schätze in Form von Münzen oder sonstigen Pretiosen lagern, sondern weil ein Archiv (von lateinisch „archivum“ für ‚Aktenschrank) eine Institution oder Organisationseinheit ist, in der Archivgut zeitlich unbegrenzt im Rahmen der Zuständigkeit des Archivs oder des jeweiligen Sammlungsschwerpunktes aufbewahrt, erhalten, und benutzbar gemacht wird (Archivierung). Das lagernde Archivgut ist derjenige Teil von Unterlagen, der von Schriftgut führenden Stellen wie beispielsweise Behörden, Unternehmen, Vereinen, Familien oder Privatpersonen, der für die aktuelle Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt wird und vom zuständigen Archiv als unbefristet aufzubewahren bewertet wurde (archivische Bewertung).

Im Markt Eschlkam hat das Gemeindearchiv, untergebracht im UG des neuen Rathauses, eine lange bis in das 17. Jahrhundert zurückreichende Tradition. Daneben existiert in unmittelbarer Nachbarschaft im Pfarrhof das Pfarrarchiv. Wenn auch in den Büroräumen der jeweils amtierenden Pfarrer älteres Archivgut wie die einzelnen Matrikelbücher schon immer vorhanden war, so entstand die Einrichtung >Pfarrarchiv< eigentlich erst im 19. Jahrhundert. Der jetzige Pfarrhof, nach dem Schwedenkrieg erst 1679/80 als stattliches Gebäude innerhalb des Marktzentrums erbaut, beherbergt die zur Kirche gehörenden archivischen Sammlungen ebenfalls im UG, gesichert vor Diebstahl und Schadensfeuer.

Am 12. März 1859 ließ der damals amtierende Pfarrer Karl Pittinger (1843-1859) durch „eine Weibsperson“ im Rathause einen Zettel vorbeibringen, in dem er um einen möglichen Besuch im dortigen „Registraturzimmer“ zusammen mit dem Kirchenpfleger bat. Er wolle Unterlagen zur Kirchenstiftung suchen. Der Besuch fand wohl statt, hatte aber zur Folge, dass Pittinger am 28. März in einem ausführlichen Brief den Magistrat bat, dass „alle Rechnungen der Kirche und Bruderschaften von 1730 angefangen bis zum letzten Jahrgang samt den dazugehörenden Unterlagen aus dem Registraturzimmer entfernt und in einen anderen der Kirche angehörenden Gebäude, nämlich im Pfarrhofe oder auf dem Sakristei-Oratorium ordentlich aufbewahrt werden sollen“.

Pittinger begründete seinen Wunsch mit den Hinweisen, „das Registraturzimmer im Rathause, welches nicht einmal gewölbt ist“, sei durch unmittelbar neben dem Rathause stehende „hölzerne Gebäude“ (Städel) einem möglichen Schadensfeuer besonders ausgesetzt. Dagegen sei „das Registraturzimmer im Pfarrhause feuerfest gewölbt“. Außerdem sei die Ost- und Nordseite des Pfarrhofes „in der Art frey, daß man von außen leicht durch die Fenster hineinsteigen und die Gegenstände (das Archivgut bei einem Brand) herausnehmen könne“. Auch sei, so Pittinger, „dieses Registraturgewölbe auf der Seite der Wohnung des Pfarrers mit einer eisernen Thür samt steinernen Thürstock versehen und beständig geschlossen, so daß von daher die Feuerflammen in das Gewölbe nicht hineinschlagen könnten“. Das Oratorium (hier das obere Stockwerk) der Sakristei stehe, so der besorgte Ortspfarrer, „ an drei Seiten frei“, wobei „durch die Fenster die (Kirchen)rechnungen leicht gerettet werden können“. Auch erwähnt Pittinger, dass „die Sakristei und die Kirche und der Thurm, auf dem sich der Wetterableiter (Blitzableiter) befindet von feuergefährlichen Gebäuden merklich weiter (als das Rathaus) entlegen sind“. Der Pfarrer führt noch an, dass „die meisten Pfarrkinder von den Dörfern auf die Rettung des dort vorhandenen Eigenthums der Kirche mehr bedacht sind, als auf die Gegenstände, die sich im Rathause befinden“. Letztlich wird in dem umfangreichen Schreiben darauf hingewiesen, dass „die Kirchenrechnungen samt Belegen und Aktenprodukte sowie inklusive der Registraturschrank im Rathause Eigenthum der Kirche allein sind“. Um baldige Trennung der Aktenbestände und Herausgabe wird gebeten. Neben dem Pfarrer unterzeichneten den Brief der Kirchenpfleger Pfeffer und als weitere Mitglieder der Kirchenverwaltung die Bürger Andre Späth, Andreas Plötz und Wolfgang Wurm. Letzterer stammte aus Großaign.

Der Marktschreiber als Kirchenschreiber

Hier erhebt sich die Frage wieso die zur Kirche gehörenden Akten damals im Rathause verwahrt waren. Das erklärt sich daraus, dass über Jahrhunderte hinweg in kleineren Städten, z. b. auch in Furth, die jeweiligen Stadt- oder in Eschlkam die Marktschreiber zugleich auch als „Kirchenschreiber“ fungierten. Der über die Zeit anfallende Schriftverkehr der Pfarrei, die Rechnungen gebunden in Protokollbüchern (das älteste der Pfarrei stammt aus dem Jahr 1692), wurden im Archiv des Rathauses abgelegt und so über lange Zeit hinweg dort aufbewahrt.

Das sollte sich nun ändern: Der Magistrat lehnte vorerst das Gesuch am 4. April rundweg ab, hauptsächlich mit dem Hinweis, es sei „seit unfürdenklichen Zeiten“ schon immer Praxis gewesen, die zur Kirche gehörenden Akten im Rathause auf zu bewahren. Pfarrer Pittinger ließ nicht locker. Er argumentierte, „daß die Kirchenverwaltung dem Magistrate nicht subordiniert (untergeordnet) ist. Wahr ist auch, daß früher die Kirchensitzungen im Rathause, in der Privatwohnung des Markt- und Kirchenschreibers abgehalten wurden“. Vor allem aber wies er darauf hin, dass „die Transferierung der Kirchenkasse vom Rathause in das Pfarrhaus curatellseits (behördlericherseits) bereits am 7. Januar 1852 genehmigt worden sei.

Diese Auszüge seien nur einige der über Wochen hin umfangreich sich gestaltenden Auseinandersetzungen zwischen Pfarrer Pittinger und dem Magistrate. Letztlich entschied in dieser Angelegenheit am 22. Juni 1859 das Landgericht Kötzting, „daß das feuerfeste Registraturlokal im Pfarrhause sowie auch die Sakristei und das Oratorium in der Pfarrkirche eine größere Sicherheit in Aufbewahrung von Registraturgegenständen gegen Feuersgefahr darbieten“. Der Umzug wurde angeordnet, jedoch mit der Einschränkung, dass „jene Akten welche gemischte Gegenstände (Themen) der Kirche und der Gemeinde enthalten, in der magistratischen Registratur zu belassen seien“. Pfarrer Karl Pittinger hatte den sog. „Archivstreit“ gewonnen. Im gleichen Jahr aber wurde er von Pfarrer Franz Kaspar Lutz in seinem Amte abgelöst.

Werner Perlinger

Wenn der Markt die Pflegschaft über halbwaise Kinder übernimmt

+Eschlkam. „Das Ableben der Inwohnerstochter Katharina Korherr und Pflegschaftübernahme deren uneheliches Kind Rupert betr, 1859“, so titelt ein Akt aus dem Gemeindearchiv, der von seinem Inhalt her einen tiefen Einblick gibt, wie ausgeprägt damals das soziale Empfinden der Behörden mit den damit betroffenen Personen war. So erlässt bereits am 12. Mai 1857 der Landrichter von Kötzting, Paur an den Magistrat die Weisung, „den nunmehrigen Aufenthalt der Katharina Chorherr binnen längstens sechs Tagen hierher zur Anzeige zu bringen“. Es scheint zunächst eine längere Pause eingetreten zu sein, denn eine erneute Anfrage des Landgerichts erfolgt erst am 22. Januar 1859 zum Thema „das Ableben der Katharina Korherr von Eschlkam“, es seien die nächsten Verwandten der am 14. Januar in Oberndorf, Landgerichts Landau verstorbenen 27 Jahre alten Bürgerstochter Katharina Korherr alsbald hierher zur Anzeige zu bringen. Dazu informiert der Magistrat, dass die Korherr die außereheliche Tochter der ledigen bereits verstorbenen Katharina Hastreiter sein solle. Der Vater „soll Adam Korherr geheißen haben“. Der damalige Pfarrer Pittinger ergänzt am 30. Januar dazu, „in der Taufmatrikel steht nebst vielen Individuen, die den Namen Korherr und Hastreiter führen, eine Katharina Korherr als uneheliches Kind des Adam Korherr, Inwohnerssohnes von Furth und der Katharina Hastreiter, Inwohnerstochter (nicht Bürgerstochter) eingetragen, geboren am 6. März 1832 zu Eschlkam. Die Pathin war Katharina Girschak, Inwohnerin l(edigen) St(andes). Die Mutter Katharina Hastreiter scheint jene Person zu sein, welche am 15. April 1856 unweit Eschlkam nahe beim Karpflingholz durch den Donnerkeil getötet wurde, angeblich 58 Jahre alt“.

Der „Donnerkeil“ als Blitz

Pfarrer Pittinger meint mit dem Begriff „Donnerkeil“, dass die Hastreiter durch Blitzschlag getötet wurde. Dazu sei ergänzend anzumerken, dass unsere Vorfahren lange noch im Glauben waren, der von den Germanen verehrte Gott Donar schleudere in einem Feuerstrahl (der Blitz) die nach ihm benannten Geschosse während des Gewitters vom Himmel auf die Erde. Immer wieder zufällig aufgelesene Faustkeile und Steinbeile, in Wirklichkeit steinzeitliche Geräte unserer Vorfahren, wurden mangels damaliger Kenntnis als die von Donar im Zorn auf die Menschen auf der Erde geschleuderten sog. Donnerkeile angesehen, daher auch der bezeichnende Name. Ebenso hat sich im Volksmund noch das Schimpfwort „Donnerkeil“ erhalten – im fränkischen Dialekt ausgesprochen auch als „Dunnerkeil“.

In einem weiteren Schreiben erfahren wir, dass der kleine Rupert am 25. März 1857 geboren wurde (daher die obige Anfrage des Landrichters) und bei der Häuslerswitwe Steinmeier in Pilsting untergebracht sei. Dazu machte der Armenpflegschaftsrat zunächst den Vorschlag, „das Kind der Defunctin“ (der Verstorbenen) möge in Pilsting belassen oder bei den Eltern des außerehelichen Vaters Adam Liebl aufgezogen werden. Schließlich einigte man sich, das Kind doch nach Eschlkam zu holen. Mit dieser Aufgabe wurde die Polizeidienerstochter Barbara Pinzinger beauftragt. Sie hatte den kleinen Rupert in Pilsting bei der „Hirtenswitwe“ Staimer abzuholen und sie kam am Samstag, 19. März mittags 12 Uhr „mit dem befraglichen Kinde“ in Eschlkam an. Zugleich berichtete die Pinzinger, „daß der Kindsvater sich beim Wirte Werinberger in Pilsting im Dienste befinde“. An Reisekosten und sonstigen Auslagen erbat die Pinzinger 9 Gulden, die sie aus der „Armenkasse“ auch sofort erhielt.

Noch am gleichen Tage, am 21. März 1859, beschloss der Armenpflegschaftsrat, dem Bürgermeister Schmirl vorstand, das Kind Rupert dem verheirateten Zimmerergesellen Michl Zellner gegen „eine jährliche Entschädigung von 23 Gulden zur Erziehung und Verpflegung zu überlassen“. Zellner, Mieter wohl noch in Nr. 71, geb. 1794 und seit 1836 verheiratet mit A. Maria Rötzer, bürgerliche Bäckerstochter von Nr. 19, verpflichtete sich „das Kind ordentlich und christlich zu erziehen und für das leibliche und geistige Wohl nach bestem Gewißen zu sorgen“. Auch versprach er den kleinen Rupert „fleißig in die Schule zu schicken und demselben überhaupt die nöthige Wart und Pflege angedeihen zu lassen“.

Zugleich stellte man fest, dass sich „bei der Hausbesitzerswitwe Katharina Fischer von hier (wohl Haus Nr. 57) noch mehrere Effekten (Sachen) der verlebten Katharina Korherr befinden“, Daraufhin ließen sich Bürgermeister Schmirl und der Marktschreiber Reitinger diese Gegenstände zeigen und aushändigen. Die Fischer erklärte auch, dass „ihr diese Effekten die Defunctin bei ihrer Abreise zur Aufbewahrung gegeben habe.“ Es waren dies „ein kleines unangestrichenes Tischchen, eine alte Bettstatt, eine alte Truche (Truhe), die wegen Fehlen des Schlüssels der Schlosser Joseph Römisch öffnen musste“. In ihr waren verschiedene Textilien, darunter ein Ober- und ein Unterbett. Sämtliche Gegenstände wurden sofort dem Michl Zellner übergeben um sie bei Bedarf für den Knaben Rupert nutzen zu können.

In nächster Zeit wurden noch einzelne ausstehende finanzielle Fragen gelöst, wie beispielsweise die Begleichung der „Funeralkosten“ (Kosten der Beerdigung), die vom Pfarrer Müllner aus Pilsting an den Magistrat gemeldet wurden. Sie beliefen sich auf 2 Gulden 32 Kreuzer. Auch erfahren wir, dass die Korherr bis zu Ihrem Tode in Oberndorf bei dem Bauern Xaver Steinbeisser als Magd in Diensten war. Dieser ließ den von der Magd Korherr benützten Kasten (Schrank) samt Inhalt an die Gemeinde Eschlkam schicken. Insgesamt beinhaltete der Schrank 49 Gegenstände, die vom Magistrat zur Finanzierung der Erziehung des kleinen Rupert versteigert wurden. Der Erlös betrug am Versteigerungstage, dem 26. Januar 1860, über 32 Gulden.

Werner Perlinger

Der Magistrat Eschlkam hatte auch polizeiliche Aufgaben zu erfüllen (1855/56)

+Eschlkam. Im Bereich des Marktes und der bürgerlichen Gründe besaß der Marktrat auch die Polizeihoheit. Daher hatte er stets energisch gegen Trunkenbolde, Spieler und auch gegen Personen vorzugehen, die es mit der Moral nicht genau nahmen. Zur Ausführung von Anordnungen der Marktbehörde war stets der sog. Marktdiener verpflichtet, in den jeweiligen Fällen auch als Polizeidiener bezeichnet. Wurde bereits etwas früher über einzelne Ereignisse aus dem Polizeibericht von 1821 geschildert, so seien in dieser Abhandlung dem Leser einzelne Vorkommnisse aus dem Jahreszyklus 1855/56 unterbreitet.

So wurde am 4. Oktober 1855 der „nicht in bestem Rufe stehende“ Dienstknecht Martin Gmach von Schwarzenberg aufgrund einer Anzeige der Gendarmerie, erfolgt durch den Gendarm (alte, sprachlich französische Bezeichnung für einen Polizisten auf dem Lande) Kilian Meier vom 27. August, zu Bürgermeister Simon Moreth und dem Marktschreiber Beutlhauser in das Rathaus bestellt, „wonach er am Sonntag, den 26. August an einem öffentlichen Platz und zwar während des Gottesdienstes mit einem bei sich führenden spitzigen, im Griffe feststehenden Messer betreten worden ist, vorgehalten und er sofort zur Verantwortung dagegen aufgefordert“. Gmach gab an, „er wolle nicht in Abrede stellen, am bezeichneten Tage ein im Griff feststehendes Messer bei sich getragen zu haben, weil er ein solches Messer stets bei sich führen müsse, da er Pferdeknecht sei“. Dazu sei erklärt, dass die Pferdeknechte, auch die Kutscher in der Regel solche Messer stets mit sich führten, um in einem Notfall, sollten beispielsweise die Pferde einmal „durchgehen“, sofort die Zugstränge eines Gefährts durchschneiden zu können, um so einen schlimmen Unfall zu verhindern.

Dieses an sich plausible Argument half dem Gmach nicht. Er wurde mit einem dreitägigen Polizeiarreste belegt und zwar deshalb, weil er an einem Sonntag und nicht während seiner Arbeit am Werktag mit dem Messer aufgegriffen wurde. Auch sei das von der Gendarmerie abgenommene Messer „zu confiszieren“ (zu beschlagnahmen). Dazu hatte Gmach auch noch die Kosten des Verfahrens zu tragen. Begründet wurde die Strafe mit dem Hinweis, „das Tragen spitziger, im Griff feststehender Messer ist verordnungsgemäß verboten.“ Gmach akzeptierte den Beschluss des dreitägigen Freiheitsentzugs, bat aber zugleich diesen Arrest an drei für ihn freien Arbeitstagen absitzen zu dürfen, was auch gewährt wurde. Das Urteil unterzeichnete er mit einem +, da er des Schreibens unkundig war. Bürgermeister Moreth und Marktschreiber Beutlhauser beglaubigten das „Handzeichen“ des Gmach mit ihrer Unterschrift.

Das Urteil ist insoweit zu verstehen, als in früheren Zeiten bei vielen Raufereien in den Wirtshäusern, oder auch bei Veranstaltungen auf öffentlichen Plätzen Messer zum Einsatz kamen, was für manche Beteiligte oft furchtbare Folgen hatte. So manches junge Leben endete bei Raufereien jäh und stürzte davon betroffene Familien in ein großes Unglück. Noch heute wird manchmal an derartige Ereignisse erinnert. Insoweit ist auch das Urteil des Magistrats gegenüber Martin Gmach zu verstehen.

Die Zugochsen geschlagen

Ein weiterer Fall hatte den Magistrat bereits einige Tage vorher am 1. Oktober beschäftigt. So hatte Gendarm Kilian Meier an den „löblichen Marktsmagistrat dahier“ einen Fall von Tierquälerei gemeldet. Demnach habe er schon öfters den Bäckermeister Georg Hastreiter (damals in Nr. 23/ nun Marktstraße 2) bei „Mißhandlung seiner Ochsen an diesem Berge getroffen und zwar da allgemein bekannt ist und nicht selten vorkommt, daß Hastreiter mit einem derartigen schwerbeladenen nur mit zway Ochsen bespannten Wagen ohne Beihilfe von Personen diesen Berg nicht befahren konnte, und hierwegen Hastreiter seine Ochsen durch gewaltsames Schlagen und Stoßen über die Füße, auf den Kopf und Rücken mit dem unteren Theile seines Peitschenstockes, dann durch Stoßen mit dem Stiefel oder Holzschuh auf die Füße und auf das Maul seine Ochsen, respektive seine armen Thiere auf die grausamste Art und Weise mißhandelte“. Bei dieser Situation eilten gerade anwesende Personen und auch die Nachbarn „in aufbrausender Hitze (deshalb wütend) herbei und halfen aus Erbarmen um die armen Tiere tatkräftig, dass die Fuhre des Hastreiter endlich die Anhöhe des Berges erreicht hatte“.

Zugleich meldete Meier, dass er und sein Kollege Ritzinger sich heute vom Fenster des Gendarmerielokals aus persönlich überzeugten, dass der Bäckermeister Hastreiter „auf seinem Wagen (wiederum) eine solche Fuhr Streu hatte, daß es bereits unmöglich war, daß dieselbe ein Paar Ochsen über den hohen Berge heraufziehen konnten, was auch durch das wüthende Schlagen mit einem Briegel (nicht gelang), und als ihm derselbe genommen wurde, er sofort mit den Füßen“ die Tiere traktierte. Nur mit Hilfe mehrere Nachbarn gelang es die schwere Fuhre über den Berg zu bringen. Hastreiter wurde nach diesem Vorfall sofort vor den Magistrat zitiert. Zu seiner Entlastung gab er an, er habe die Tiere nicht misshandelt, sondern nur „wie er es immer tun müsse, mit Schlägen zum Zuge angetrieben, da sie ohne Anwendung der Peitsche gar nicht ziehen wollen“. Der Magistrat zeigte sich von den Angaben Hastreiters unbeeindruckt. Eben weil er „mit einem Prügel sein Zugvieh geschlagen und so mißhandelt habe“ sei er „für den diesen Fall mit einem Verweis (hier eine Abmahnung) zu bestrafen“. Außerdem müsse er die Verfahrenskosten tragen.

Tierquälereien dieser Art kamen beim Fuhrverkehr bis weit in das 20. Jahrhundert hinein immer wieder und nicht selten häufig vor. Erst mit dem Einzug der Technik, z.B. mit der Einführung des LKW für den Fuhrverkehr oder den Traktor in der Landwirtschaft, endeten diese in keiner Weise hinnehmbaren Vorkommnisse.

Werner Perlinger

Das Armenhaus wurde gründlich renoviert

+Eschlkam. Das Armenhaus, einst Bestandteil einer jeden Siedlung, ob Stadt, Markt oder Dorf, entwickelte sich in der Frühen Neuzeit aus dem mittelalterlichen Hospiz und Spital. Oft war es gekoppelt mit einem Waisenhaus, einem Gefängnis, einem Krankenhaus oder einem Arbeitshaus. In Armenhäusern lebten vor allem ältere Menschen, die nicht mehr selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen konnten. Sie erhielten dort einen Wohnplatz und tägliche Verpflegung. Die Armenhäuser gehörten früher zum Stadtbild und nahmen nur verarmte Bewohner aus der eigenen Stadt auf. Auch in fast jedem Dorf gab es ein eigenes Armenhaus. Fremden wurde diese Altersversorgung nicht zuteil. Im Gegensatz zu den Arbeitshäusern waren die Armenhäuser in der Regel keine geschlossenen Anstalten und die Aufnahme war - zumindest formal - freiwillig.

Finanziert wurden Armenhäuser in der Regel durch Zuwendungen wohlhabender Bürger sowie durch Zuschüsse von Kommune und Kirche. Auf dem Land wurde die Armenversorgung teilweise auch aus dem gemeinschaftlichen Gut (die Allmende) beglichen. Der Begriff „Armenhaus“ wird in nichthistorischen Kontexten praktisch nur noch im übertragenen Sinne benutzt, beispielsweise indem ein besonders armes Land als das „Armenhaus des Kontinents“ charakterisiert wird.

Verschiedene Nutzung

Auch der Markt Eschlkam besaß ein solches Armenhaus in dem bedürftige Mitbürger wohnen konnten, wo völlig mittellose Personen des Marktes eine Herberge fanden. Dieses Anwesen hatte früher die Hausnummer 49. Die Einrichtung war sicher sehr alt. Im Jahr 1806 wird es bei der Assecuranzversicherung als „Hüthaus“ tituliert, da das Gebäude zugleich als Wohnstätte für die Gemeindehirten diente. Im Jahr 1860 wurde die Einrichtung am Fuße der sog. „Hadergasse“, heute Steinweg 6, ebenso als „Hiethaus“, zugleich aber auch als Arrestlokal der Marktgemeinde für Vaganten und Bettler genutzt (siehe dazu Artikel: „kein taugliches Arrestlokal im Markt“). Mittlerweile ist das alte Gebäude abgebrochen und durch einen Neubau mit drei Eigentumswohnungen ersetzt – Steinweg 6.

Wir schreiben das Jahr 1856. Das Armenhaus befindet sich in einem sehr baufälligen Zustand. Eine Reparatur der gefährdeten Bereiche ist dringendst nötig. In einem im Monat April dafür aufgestellten Kostenvoranschlag wird darüber detailliert berichtet. Demnach droht die nördliche Haupt- oder Giebelmauer, ausgeführt mit Bruchsteinen und Lehm, einzustürzen. Sie müsse abgetragen, neu und anstatt mit Lehm mit guten Kalkmörtel und Bruchsteinen wieder hergestellt werden. Sie maß in der Länge 30 ½ Fuß, 10 Fuß in der Höhe und 2‘ Mauerdicke. Ein >Fuß< entspricht etwa 30 cm. Dafür wurden Kosten in Höhe von 58 Gulden errechnet. Auch sei die südliche und östliche Seite des Gebäudes „gut zu verspannen und mit gutem Kalkmörtel zu verputzen“ - Kosten etwa 12 Gulden. Auch sei „der Kamin bis auf das Hauptmauerwerk abzutragen und müssen 2 Kamine nebeneinander wegen des Druckes des Rauches neu 7 Fuß hoch aufgeführt werden.“ Die Kosten wurden auf 16 Gulden geschätzt.

Als nächstes wurden die nötigen Zimmermannsarbeiten berechnet. Dabei erfahren wir, dass die nördliche Giebelmauer aus Holz „aufgezimmert ist“. 16 Gulden wurden dafür veranschlagt. Ferner sei „das Legschindeldach umzulegen und mit neuen Legschindeln zu ergänzen“; geschätzt auf 15 Gulden. 20 Gulden wurden von den Kostenschätzern errechnet für die Schreiner-, Schlosser- und Glaserarbeiten. So seien allein 10 Fensterstöcke aus Föhrenholz mit den dazu nötigen Fenstern aus Glas herzustellen. Dieser Aufwand wurde ebenso auf 20 Gulden geschätzt.

Aus diesen Angaben lässt sich auch erahnen, welches Aussehen das Armenhaus des Marktes im 19. Jahrhundert hatte. Insgesamt kamen die Schätzer für die grundlegende Renovierung des Gebäudes auf etwa 147 Gulden an aufzuwendenden Ausgaben.

Die Eschlkamer haben sich offenbar Zeit gelassen, denn am 8. Juli wendet sich die königliche Bauinspektion Deggendorf an das Landgericht Kötzting mit dem Hinweis, „der Kostenvoranschlag für Baureparaturen an dem Armenhause enthält allerdings nur die allernotwendigsten Baufälle, deren Wendung umso notwendiger erscheint, als der Einsturz der Giebelmauer in nächster Zeit zu gewärtigen ist.“ Das Haus befand sich offenbar schon länger in einem sehr ruinösen Zustand. So seien auch die „Bretterböden unten durch, welche zugleich die Decken für das untere Stockwerk bilden, gleichfalls gänzlich verfault und das betreten derselben mit Gefahr verbunden“. Daher wird gefordert den Magistrat anzuhalten im Rahmen weiterer Sanierungsmaßnahmen „hierauf Bedacht zu nehmen“.

Am 17. Juli wendet sich das Landgericht Kötzting wegen dieser „Baufälle an dem Armenhause“ an den Magistrat und forderte unverzüglich die Reparaturarbeiten zu beginnen und darüber regelmäßig Vollzug zu melden. „In Ermangelung eines Armenfonds wird bis zum veranschlagten und festgesetzten Betrage von 147 Gulden die „Kuratelgenehmigung (von Amts wegen) ertheilt“ und genehmigt. Auch habe die Bauausführung durch einen „Werkmeister zu geschehen, dessen Wahl dem Magistrate überlassen ist, doch ist der Gewählte anzuzeigen“.

Am 2. August wird vom Magistrat „gehorsambst berichtet, daß mit den Reparaturarbeiten bisher noch nicht konnte begonnen werden, da die nötigen Baumaterialien erst herbei geschafft werden müssen“. Gehofft wurde, dies in kommender Woche zu schaffen. Als „Werkmeister“ für die Arbeiten wurde der Further Stadtmaurermeister Anton Großer ausersehen. Die Renovierungsarbeiten konnten endgültig beginnen. Darüber gibt es eine detaillierte Abrechnung, so dass die einzelnen Leistungen aller daran beteiligten Handwerker einzeln nachvollzogen werden können.

Werner Perlinger

Wurde eine harte Strafe für die Beleidigung des Marktschreibers verhängt?

+Eschlkam. Eine zentrale und gehobene Stellung in einer Stadt oder einem Markt hatte über die Zeiten hinweg - wie in unserer Reihe schon mehrfach erwähnt - der jeweilige Stadt- oder Marktschreiber, der stets eine für das zu bewältigende Amt ausgerichtete, juristisch orientierte Ausbildung genossen hatte. In heutiger Zeit nennen wir ihn den „geschäftsleitenden Beamten“ einer Gemeinde.

Wir befinden uns noch in der Zeit der sog. Aufklärung, einer Epoche in der bei der Bevölkerung auch die Ehrerbietigkeit vor allem gegenüber Personen nachgelassen hatte, die als Vertreter von Behörden ihre Aufgaben wahrzunehmen hatten. Es sei daher ein Fall geschildert, der sich im Jahr 1782 in Eschlkam zugetragen hatte. So klagte am 19. Hornung (die alte Bezeichnung für Februar) Wolfgang Andrä Pach, churfürstlicher Kirchen- und Marktschreiber, contra Georg Brändel (Brandl) des Rats alldort“: So habe der Beklagte Brandl am 8. dieses Monats den Kläger (Pach) in seiner eigenen Behausung (im Rathaus) in Anwesenheit vieler Leute ohne „mindest gegebener Ursach erweißlichermaßen einen Schlifl, Kalfack, Hurnbuben (geheißen), und daß sich derselbe einstmals von seiner Hur abgeschworen habe, injuriert (beleidigt)“. Zu diesen Schimpfworten sei erklärt: ein „Schlifl“ bedeutet große Geringschätzung, besonders was in diesem Fall die berufliche Tätigkeit betrifft. Damit wurde Pach wohl als für die Marktgemeinde „unnützer Mensch“ tituliert. Als „Kalfakt“ wird eine Person bezeichnet, die nur niederste Arbeiten verrichten könne, keineswegs aber anspruchsvolle. Beim dritten Schimpfwort erübrigt sich die Erklärung. Gerade die ersten beiden Schimpfworte waren für den Beamten Pach, was seine Tätigkeit betraf, eine besonders schwere Beleidigung. Der dritte Begriff ist für sich allein moralisch besonders schwer beleidigend.

Wer war nun Georg Brändel, eigentlich Brandl. Er findet sich damals als Besitzer des Anwesens Nr. 20/Marktstraße 1. 1776 übergibt Katharina, Witwe von Thadee Leitermann, Kramer, die Behausung - zwischen Johann Georg Hastreiter, Bürgermeister und Weißbäcker und Wolfgang Hausladen, „Würth“ - an Hans Georg Brandl, lediger Krämersohn von Rimbach - er heiratet sie. Im gleichen Jahr am 26. März verkaufen Hans Georg Brandl, Kramer und Katharina an „Joseph Späth, Inwohner und Fleischhacker, das Burgerhäusl - mit dazu 1 Tisch, 1 eisernen Höllhafen und 1 Kupferkessel“.

Die beleidigenden Worte empfand der Marktschreiber gerade von seiner Position her als äußerst schwerwiegend, wenn es heißt, „da nun (der) Kläger greuliche und in der That durch Mark und Bein dringende Injurien, da besonders auch derselbe mit kurfürstlichen Pflichten begabet ist, zur Abscheuch (Abschreckung) anderer Personen, nicht erdulden kann“. Gemeint ist hiermit, dass sich Pach aufgrund seiner Position und seines Berufes besonders verletzt fühlte, wenn er gegenüber den Ratsherren und dem Bürgermeister vorbringt, dass ihm diese „Injurien (Beleidigungen) so schwer am Herzen liegen müssen, daß er lieber 500 Gulden verloren haben würde, als dergleichen zu erdulden“. Auch würde er seine im Gegensatz zu den Vorwürfen gegebene Unschuld „mittels (eines) körperlichen Eydes bestätigen (wozu er) nicht ungeneigt ist“, wohl wegen des Vorwurfes er sei ein „Hurnbube“.

Pach stellte daher an den „löblichen Magistrat das gehorsame Belangen, den Brandl in das eingeklagte Quantum zu condemnieren“ (entsprechend zu verurteilen), wobei er hinsichtlich des Strafmaßes keinen Einfluss nehmen wolle. Selbst gewusst (habe) er, daß er nicht zugleich Actuarius (Schreiber während der Verhandlung) und Partei sein könne“.

Die Zwischenantwort

Der Magistrat äußerte sich dahingehend, dass „gegenwärtiges Judicium (der Streitfall) nicht nach Vorschrift des Codex iuris (Gesetzbuches) bestellet seye, weil der (dafür) erforderliche Actuario (Schreiber) fehlet“. Da der beklagte Brandl mittels „obrigkeitlicher Signatur“ für heute vorgeladen worden sei „und der Herr Kläger wegen seiner besitzenden Einsichten und gerichtlichen Erfahrenheit selbst gewußt (habe), daß er nicht zugleich Actuarius und Parthey sein könne, sondern (ihm) die Bestellung dessen allein obliege (nötig sei), so muß der beklagte Brandl bis dahin all seine Einwendungen in Salvis setzen (von Verdacht reinigen) und den bittlichen Antrag dahin machen, daß man den H. Kläger ob culpam commissam (wegen des begangenen Vergehens) in die heutige gerichtlichen expensen (Kosten) und auch dahin condemnieren (verurteilen) möchte, daß er dem Brandl’schen Rechts Freund (dessen) Rat: der Reiß, und in anderweg befriedigen sollte, geschieht nun dieses, so wird sich Beklagter schon vernemen lassen“.

Eine Resolution darauf

Ob dieser nicht einfachen Rechtslage gab der Magistrat folgende Stellungnahme ab: Man wolle demnächst von „obrigkeitswegen den Bedacht dahin nehmen, daß ein ohnehin in Pflichten stehender Actuarius beygezogen“ (wird), damit so das „Judicium (das Urteil, der Urteilsspruch) rechtmäßig hergestellt werde. Indessen bleibt die Sach wie auch die von dem Brandl anverlangten Kösten in Suspense (vorläufig nur festgestellt), welches den beiden Theilen zur Nachricht“ gebracht wird.

Welchen Verlauf die ganze Angelegenheit noch nahm, bzw. wie es für den beklagten Brandl ausgegangen ist, kann nicht dargestellt werden, da gerade für das Jahr 1782 die Niederschriften im Rats- und Verhörsprotokoll ab dem Monat August bis zum Jahresende fehlen. Angenommen darf werden, dass für Brandl eine empfindliche Strafe folgte.

Werner Perlinger

Der Magistrat Eschlkam hatte auch polizeiliche Aufgaben zu erfüllen (1821)

+Eschlkam. In seinem Gemeindebereich besaß der Marktrat einst die Polizeihoheit. Daher hatte er stets energisch gegen Trunkenbolde, Spieler und gegen Personen vorzugehen, die es mit der Moral nicht genau nahmen. Zur Ausführung einzelner Anordnungen der Marktbehörde war der sog. Marktdiener verpflichtet, in den jeweiligen Fällen meist als „Polizeidiener“ bezeichnet. Zu seinen Aufgaben gehörte u.a. die Überwachung der im Markte bei einzelnen Bürgern in Diensten stehenden Personen, wie uns eine überlieferte Liste beispielsweise vom 19. April 1821 mitteilt.

Tituliert ist sie als „Verzeichnis der hier sich befindlichen Dienstbothen, welche mit keinem Wanderbüchlein versehen sind“. Gemeint sind damit nur die Knechte und Mägde, nicht aber Personen, die eines Handwerks kundig sind. Aufgelistet sind sie nach einer festen Rubrik, und demnach wird genannt der derzeitige, dann der vorherige Dienstherr. Als letzter sehr wichtiger Punkt gilt die Beurteilung nach „Aufführung, Fleiß und Treue“.

16 Personen, die bei der Bürgerschaft von Eschlkam im Jahr 1821 in Diensten standen, sind aufgelistet. Als erster wird ein Paul Schamberger aus Warzenried erwähnt, arbeitend bei Joseph Schreiner, Ökonomiebesitzer. Schreiner bewirtschaftete damals den „Hoamaterhof“ Nr. 37/38, jetzt Marktstraße 11. Vormalig war Schamberger bei Jakob Baumann in Großaign in Arbeit. Seine Arbeitsleistung wie auch sein allgemeines Verhalten wurden als „gut“ gewertet.

Als dritte Person nennt die Liste eine Barbara Pomann. Sie arbeitete bei dem Metzger Anton Riederer, Haus Nr. 24, seit 1896 Standort des alten Schulhauses, Waldschmidtstraße 1. Ihr vorheriger Brotgeber war der Mesner Joseph Zirngiebl. Er wohnte im „Mesnerhaus“ (Nr. 27/Kirchstraße 3). Geboren am 21. Januar 1783 war er seit 23.11.1808 verheiratet mit Anna Maria Januel, Lehrerstochter von Rimbach. Zum Witwer geworden will er 1844 Therese Stauber, Bräumeisterstochter (28 Jahre alt) heiraten. Die Genehmigung wird ihm zunächst versagt, da er als „veraltert und abgekarpfet“ gilt. Auf seinen Einspruch hin erlaubte jedoch das Landgericht Kötzting als höhere Instanz die Heirat. Nomen est Omen - der Name „Zirngibel“ bedeutet sprachetymologisch den „Raufbold“, eben einen streitbaren Menschen. Barbara Pomann diente 1821im Mesnerhaus als Magd und Hausangestellte.

Knechte und Mägde aus Böhmen

Aus dem Nachbarland Böhmen kamen einzelne Bedienstete wie Maria Weißenburger aus Maxberg/Maxov. 1821 arbeitete sie im Gasthaus des Wolfgang Hausladen (einst Nr. 21). Es war üblich, dass oft die Bewohner aus den grenznahen böhmischen Dörfern bei den Bauern und in den Märkten im Hohenbogen-Winkel um Arbeit nachsuchten und sie auch fanden, da gerade diese Leute allgemein als arbeitsam und fleißig galten. Das traf z. B. für Michl Böhm zu, der aus Weißensulz nach Eschlkam kam und bei dem Bäcker Wolfgang Nachreiner in Diensten war. Nachreiner betrieb kurzzeitig eine Bäckerei im Anwesen Hsnr. 61/jetzt Großaignerstraße 1. Aus St. Katharina im Nachbarland war Anna Vogl bei dem Metzger Joseph Späth tätig und dies schon seit längerer Zeit. Metzger Späth bewirtschaftete das Anwesen Nr. 5/ heute Further Straße 3. Dieser Metzgermeister hatte einen ökonomischen Weitblick, als er in den Jahren 1826/27 in eigener Initiative neben seinem eigenen Anwesen das sog. „Mauthaus“ erbaute. Dieses Haus diente über lange Zeit den in Eschlkam im Zollamt tätigen Beamten als Wohnstätte. Erwähnt sei noch, dass seit frühesten Zeiten, mindestens aber seit dem 16. Jahrhundert bis heute die Familie Späth stets auf dem Anwesen Further Straße 3 ansässig war und ist.

Im Walde das Vieh hüten

Im Jahr 1788 sollte Geld in die stets klamme Kommunalkasse fließen. Daher wurde am 16. Februar die Marktführung beauftragt die gesamte Bürgerschaft auf das Rathaus einzuberufen und zu fragen, „ob sie den mittlerweile auf 72 Lüst (Lose, Anteile) vertheilten Kammerwald“ kaufen wolle. Der „Karpfling“ ist die breit sich dehnende Waldfläche nördlich des Hohenbogen, seit 1972 zur Oberpfalz gehörend. Der Verkauf bzw. die Versteigerung klappte und die Eschlkamer Bürger erhielten Waldanteile zur Mehrung ihres Grundbesitzes (siehe dazu den Beitrag "Als der „Cameralwald Karpfling“ im Jahr 1788 an die Eschlkamer Bürger verteilt wurde"). War die Waldung vorher in kommunalen Besitz, so war sie nun auf viele Bürger aufgeteilt. Vorher war es üblich in den dem staatlichen Fiskus oder den Gemeinden gehörenden Waldteilen in der Zeit, als die über das ganze Jahr gängige Stallhaltung noch nicht üblich war, das eigene Vieh zum Futterfraß in die Wälder zu treiben. Nachdem aber sämtliche Waldbereiche des Karpfling in Privatbesitz gekommen waren, konnten diese „Hütgewohnheiten“ nicht mehr geduldet werden, da das Vieh nicht nur im Anteil ihres Besitzers das Futter suchte, sondern auch in den benachbarten Gefilden. Die gewiss nicht leichte Aufgabe dies zu verhindern oblag dem Polizeidiener Franz Pinzinger.

So erstellte er am 31. Juli 1820 eine Liste mit den Namen der Ökonomiebürger, die sich an die neuen Gegebenheiten offenbar nicht hielten. Zwei Tage vorher, am 29. Juli hatte Pinzinger im Karpfling den „Hoamater“ Joseph Weber (heute Penzkofer) mit 18 „Stück Rindvieh“ angetroffen; und den „Hoamater“ Franz Leitermann Waldschmidtstr. 10) mit 12 Rindern. Anton Kolbeck, „Hoamater“ (Waldschmidtstr. 8), hatte 10 Stück, Joseph Schreiner (Marktstr. 11) als letzter „Hoamater“ 12 Stück Rindvieh im Karpfling weiden lassen. Mit geringeren Stückzahlen folgten noch der Gastwirt Wolfgang Hausladen, der Bäcker Anton Hastreiter und der Hutmacher Jakob Fischer. Über das Strafmaß, das die Marktbehörde zu erheben hatte, berichtet die Akte nicht. Ein striktes Hüteverbot war gewiss die unmittelbare Folge.

Werner Perlinger

Eine Erbaufteilung im Jahre 1806 - aus einem Briefprotokoll

+Eschlkam. Ein wesentliches Element der zivilen Gerichtsbarkeit des Marktes Eschlkam war bis zum Jahr 1808 die Erledigung aller anfallenden notariellen Aufgaben. Die Marktbehörde, hier der Marktschreiber als juristisch vorgebildete Persönlichkeit, protokollierte im Einvernehmen mit dem Amtsbürgermeister und den Ratsherren sämtliche Kaufverträge und Übergaben der Häuser und Grundstücke, Heiratsverträge und Testamente, Bürgschaften, Leihverträge. Mit dem Siegel erlangten die Niederschriften ihre amtliche Gültigkeit. Die darüber ausgefertigten originalen Urkunden erhielten die beiden an einem dinglichen oder sonstigen Rechtsgeschäft beteiligten Parteien. Jeder Vorgang wurde für eine spätere Überprüfung und zur amtlichen Erinnerung für die Marktbehörde selbst eigens in einem sog. Briefprotokoll niedergeschrieben. Von Eschlkam sind sie uns ab dem Jahr 1691 bis 1808 erhalten. So arbeitete die Führung des Marktes - vorrangig der Marktschreiber - auch als Urkundenbehörde und erledigte so die Aufgaben der heutigen Notariate.

Neben dem genannten Aufgabenbereich gab es auch Erbauseinandersetzungen zu regeln. Als ein Beispiel dafür sei ein sog. „Verteilungsbrief“ aus dem Briefprotokoll des Jahres 1806 angeführt, wobei die Inhalte der Verständlichkeit halber sprachlich angeglichen wurden. Diese Niederschrift wurde am 9. Januar nach dem Ableben von Elisabeth Hausladen, „verwittibte burgerliche Ausnahmsnießerin (Austräglerin) allhier wegen ihrem zurückgelassenen Vermögen“ verfasst. Zunächst zur Familie Hausladen in Eschlkam: Urspünglich aus dem Dorf Grabitz stammend, hatte sie an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert das Anwesen Nr. 21 an der Marktstraße inne. 1796 übergab der Viehhändler Wolfgang Hausladen das Anwesen an seinen Sohn Wolfgang, geführt als Handelsmann und Gastgeber. Des Vaters zweite Frau Elisabeth verstarb laut Sterbematrikel am 3. Januar 1806 „als bürgerliche Gastgeberein“ an Entkräftung im Alter von 73 Jahren, 6 Tage vor Erstellung des Verteilungsbriefes. Medizinisch betreut hatte sie der „Chyrurg“ (damals der Wundarzt, auch Bader) Schöpperl aus Furth. Der Hausname des Anwesens lautete bis in die Neuzeit herein „beim Schmausn“, erinnernd an die Vorbesitzer der Familie Hausladen. Das Haus ist schon lange abgebrochen, heute der Hofbereich der Firma Georg Wanninger.

Einleitend werden in dieser Niederschrift die möglichen Erben vorgestellt. Es waren dies Christoph Hausladen, „Metzgerknecht (Geselle) derzeit (des) Landes abwesend“; Anton Hausladen Bürger und Riemermeister „allhier in Person zugegen“ - er war 1802 bedingt durch seine Heirat nach Eferding bei Linz in Österreich gezogen; Katharina Schreiner, Bürgerin und „Bankmetzgerin“ (Freibank) zu Neukirchen b. Hl. Blut - sie entsagte zugleich etwaigen Erbansprüchen. Als letzter in der Erbenreihe wird der Hausinhaber Wolfgang Hausladen, Bürger und Viehhändler, aufgeführt.

Als nächstes nennt das Protokoll das Vermögen der verstorbenen Witwe. Es belief sich nach Abfassung eines „Inventariums“ (Bestandsaufnahme der hinterlassenen Gegenstände) am Tage vorher lediglich auf 16 f (Gulden) 5 Kr. (Kreuzer), bestehend aus dem „Gewand“ der Witwe und noch weiteren Textilien. Mit dem Begriff „An Schulden herein“, sind Gelder gemeint, die die Witwe Hausladen einst an Mitbürger verliehen hatte. Diese konnten nun von den Erben als neue Gläubiger eingefordert werden. So schuldete der Müller Andreas Maurer von der „Jakobsmihl“ der Witwe 130 f; ebenso der jetzige Hausbesitzer Wolfgang Hausladen laut Übergabebrief vom 29. Juli 1796 von ursprünglich 100 f der verstorbenen Stiefmutter noch 30 f. An „Baarschaft“ wurden lediglich „in einem Kasten (Schrank) 4 Kr(euzer), dann in der Truche 30 Kr. also erfunden“. Das ergab ein Gesamtvermögen von 176 f 39 Kr.

Die Funeralkosten abgezogen

Davon abzuziehen waren Ausgaben, die sich auf die Beerdigung der Witwe Hausladen bezogen. So hatte die „Freundschaft“ (die nächsten Verwandten) bei dem „Miterb“ Wolfgang Hausladen „an Bier und Brod verzehret 5 f 47 Kr“. Auf diesen Betrag beliefen sich die Ausgaben für den sog. „Leichenschmaus“, in unserer Gegend auch „Gralles“ genannt, der für die nahestehenden Trauergäste selbstverständlich im eigenen Gasthaus abgehalten wurde. Für „1 ½ Pfund Körzen mußten ausgelegt werden 42 Kr.“ Die Kerzen brannten bei der Aufbahrung der Toten, damals noch im eigenen Haus. Für die letzte medizinische Betreuung erhielt der Bader (obiger Schöpperl) 32 Kr., die Anna Maria Kehlnerin, bekam „daß sie der Entseelten wehrend der Krankheit Dienste geleistet (hat) 1 f 30 Kr.“ Die „Funeralkosten“ (für die Beerdigung) verteilten sich auf den Pfarrer, Totengräber und Schreiner (für den Sarg) in Höhe von 39 f 49 Kr. 2 Pf. Nach Abzug noch weiterer Kosten verblieben „dennoch zum Vermögen (siehe oben - 176 f 39 Kr.) mithin zu verteilen übrig 101 f 15 Kr.“ Da die Tochter Katharina Schreiner schon vorher auf ihren Anspruch verzichtet hatte, wurde diese Summe an die Söhne Christoph, Anton und Wolfgang verteilt. Zum Schluss wurde festgestellt: „Mit dieser Vertheilung sind die Erben allerdings content (sich begnügend) und zufrieden, umso mehr als die Ausgabsposten alle hinaus bezahlt sind und einem jedem Erbsstam seine Portion verwiesen worden ist“. Als Zeugen fungierten Anton Pach (Markt)schreiber und der Bürger Wolfgang Lehrnbecher. Der Vorname >Anton< des protokollierenden Schreibers scheint nicht zu stimmen, denn im Jahre 1806 war Franz de Paula Pach Marktschreiber. Dessen Vater aber hatte den Vornamen „Andrä“.

Werner Perlinger

Schuster Hastreiter musste Klage einreichen um heiraten zu dürfen

+Eschlkam. Wir schreiben das Jahr 1851. Da erscheint am 8. Juli beim Magistrat Eschlkam der Schuhmachergeselle Franz Xaver Hastreiter mit folgendem Anbringen: „Meine Mutter hat heute beim Magistrat dahier auf seine Schuhmacherconcession, welche sie seit dem Tode meines Vaters, also seit 14 Jahren, durch geprüfte Werkführer ausübte und bisher für das fragliche Gewerbe auch die Gewerbesteuer zahlte, unter der Bedingung verzichtet, daß mir dasselbe vom Magistrate verliehen werde“. Zugleich legte Hastreiter damals die für sein Verlangen nötigen Unterlagen vor wie eine Tauf- und eine Impfbescheinigung (gegen Pocken), den Schulentlaßschein, seinen Lehrbrief, ein sog. Wanderbuch, den Militärabschied und letztlich Zeugnisse über seine Meisterprüfung. Der Vater des Gesuchstellers, der Schuster Michael Hastreiter, war selbst kein Hausbesitzer sondern ein sog. „Inwohner“ (in Miete), und lebte und übte sein Handwerk in Anwesen Nr. 50, nun Blumengasse 20, bis zu seinem frühen Tode im Jahr 1837 aus. Er starb mit 48 Jahren am 24. September an Wassersucht, einer damals sehr häufigen Krankheit. Der Sohn Franz Xaver arbeitete im Laufe seiner damals nötig abzuleistenden Wanderlehrjahre z.B. bei dem Schuhmacher Anton Koller in der Stadt Furth im Jahr 1843, auch bei einem Meister in Cham.

Am 7. August befürworteten die Gemeindebevollmächtigten das „Ansässigmachungsgesuch“ und die Bitte um Erhalt der „Concession“ (Zulassung) als selbstständiger Schuhmacher uneingeschränkt. „Die Unterzeichneten (acht an der Zahl) erklären, daß sie den Nahrungsstand des F.X. Hastreiter, wenn derselbe sich als Schuhmacher in loco Eschlkam ansässig macht, in nachhaltiger Weise für gesichert erachten“. Ebenso uneingeschränkt stimmte der Armenpflegschaftsrat dem Anliegen des jungen Schuhmachermeisters zu. Die sog. Erteilung der Concession erfolgte von Seiten des Magistrats bereits einen Tag später, am 8. August 1851. Eine Urkunde dazu wurde dem Hastreiter eigens ausgehändigt.

Der Wunsch eine Familie zu gründen

Zugleich hatte der junge Meister vor im Jahr darauf zu heiraten. Am 10. Mai 1852 ersuchte Hastreiter den Magistrat um die dafür nötige Heiratserlaubnis. Seine auserwählte „Hochzeiterin“ war Crescentia Stöberl, Schneiders- und Inwohnerstochter von Großaign. Sie verfügte über ein „Vermögen“ (hier die Ersparnisse) in Höhe von 150 Gulden und zugleich auch, und das war damals besonders wichtig, über einen „sehr guten Leumund“. Hastreiter nannte 450 Gulden sein Eigen, so dass die finanzielle Grundlage für eine Heirat 600 Gulden betrug. Außerdem erwähnte er, „daß sein Schuhmachergewerbe in besten Betriebe stehe“, die Geschäfte gingen also gut, der Start für eine gemeinsame Zukunft erschien zunächst ungehindert.

Einspruch der Gemeindebevollmächtigten

Seine Bitte erfüllte der Magistrat jedoch nicht mit dem Hinweis, er habe bereits eine Geliebte mit einem Kind. „welche eine Häuslerstochter von Eschlkam ist, und deren Kind er alimentieren (versorgen) muß und zwar namentlich eine große Alimentationssumme von jährlich 18 f bezahlen muß. So wäre es dem Hastreiter nicht möglich, eine Familie durch sein Gewerbe allein zu ernähren“. Betont wurde auch, dass seine Braut, die Inwohnerstochter Stöberl höchstens über ein Vermögen von 50 f verfüge. Auch habe er seine alte Mutter zu verpflegen. Daher verweigerten die neun Gemeindebevollmächtigten, darunter auch der Bürgermeister Moreth, allein aus diesen ökonomischen Überlegungen heraus ihre Zusage. Ebenso verfuhr der Lokalarmenpflegschaftsrat. Seinen abschlägigen Beschluss begründete der Magistrat u.a. mit dem Hinweis, dass mit der Absicht, die Stöberl zu heiraten, er „keinen ordentlichen Nahrungsstand für die Zukunft zu gründen im Stande wäre“. Darüber hinaus seien die 18 f, die er für sein mit der Helene Hornik von Eschlkam vor zwei Jahren erzeugten Kinde zu zahlen habe, „für einen Schuhmacher gewiß eine große Ausgabe“, da er keine andere Erwerbsquelle habe. Letztlich wurde noch erwähnt, „Hastreiter könnte sich also, da er noch seine alte Mutter zu alimentieren habe, bei solch großen Lasten nicht mit Ehren in der Gemeinde fort bringen“.

Erfolgreich Berufung eingelegt

In diesem Beschlusse, wie im 19. Jahrhundert in zahlreichen anderen ähnlich formulierten auch, die damals übliche Sorge der Gemeinden zu erkennen, bei stets gegebener schwacher Haushaltslage sog. Ortsarme auf Dauer unterstützen zu müssen. Der Magistrat unterrichtete und eröffnete dem Hastreiter zugleich, dass er gegen diesen Beschluss in Berufung gehen könne und dies tat er auch. Sein Anliegen begründete er mit den Hinweisen, der Magistrat habe seine Ansässigkeitsmachung, auch die Ausübung seines Gewerbes uneingeschränkt befürwortet und erlaubt. Er bringt auch vor, seine Braut habe wirklich ein Vermögen von 150 Gulden, außerdem müsse er für die „Kindsalimentation“ nicht 18 f sondern nur 12 f entrichten. Hastreiter betont, dass der geforderte „Nahrungsstand durch den Besitz meines Schuhmachergewerbes gesichert ist, dasselbe ist in besten Betriebe, da ich mir stets einen Gesellen und einen Lehrling halten kann, und weiter bin ich auch noch im Besitze einer Wiese, so daß ich mir eine Kuh halten kann und sohin die zum Hauswesen nöthige Milch und Schmalz nicht zu kaufen brauche“.

Offenbar überzeugten die von Hastreiter in einem Schriftsatz vorgebrachten Argumente die Beamten der Regierung in Landshut, so dass sie am 17. Juni 1852 „in Namen seiner Majestät“ gemäß rechtlicher Vorgaben kurz und bündig entschieden, dass „dem bereits als Schuhmacher ansässigen Xaver Hastreiter die Bewilligung zur Verehelichung nicht versagt werden kann, indem keine der dort angeführten Hindernisse entgegenstehe, ihm daher die nachgesuchte Eheschließungsbewilligung zu ertheilen sei“. Hastreiter wohnte und arbeitete offenbar weiterhin in Anwesen Nr. 50/ Blumengasse 20 nachdem er in den zeitlich folgenden Hausbesitzerlisten nicht erscheint. Das Haus hatte bereits 1838 Joseph Rötzer, Bäckersohn von dem Schuster Joseph Hastreiter, wohl einem Onkel käuflich erworben. Allein die Wohn- und Arbeitsverhältnisse dürften sehr beengt gewesen sein.

Werner Perlinger

Fast hätte der Marktdiener Reiser seinen Posten verloren

+Eschlkam. Im Archiv des Marktes, wohlgeordnet sich dem forschenden Besucher anbietend, finden sich unter den älteren Vorgängen neben den Kammerrechnungen auch Rats- und Verhörsprotokolle. Ein reichhaltiger Fundus, der uns teils sehr anschaulich das Leben der Bürger im Markt vor über 200 bis 300 Jahren und darüber hinaus vor Augen führt.

Die sog. „Niedere Gerichtsbarkeit“, ausgeübt von Richter und Rat seit der Marktwerdung im frühen 13. Jahrhundert, umfasste im Gegensatz zur Hohen- oder Blutgerichtsbarkeit nur Vergehen wie Beleidigungen, Raufereien ohne schlimmen Ausgang, kleine Eigentumsdelikte, Schuldenfragen, auch sog. „Leichtfertigkeiten“ (wegen ledig oder nach der Eheschließung zu früh geborener Kinder). Vor allem Raufereien und Schmähungen (Verbalinjurien, Beleidigungen) sind in den Protokollen sehr zahlreich niedergeschrieben, wobei in den meisten Fällen der Alkohol eine wesentliche Rolle gespielt hatte. Nicht enthalten sind die Auseinandersetzungen bei denen Messer oder sonstige „Waffen“ eingesetzt waren. Denn schwere Verletzungen mit Todesfolge, Totschlag oder gar Mord wurden allein vom Landgericht in Kötzting abgehandelt. Daher finden solche Taten in den Ratsprotokollen keinerlei Erwähnung, obwohl auch sie vorgekommen sind.

Wir wollen einen Blick in das „Rath: und Verhörsprotokoll des Markts“ aus dem Jahr 1775 werfen. Da galt es am 5. Juli die „durch den Johann Reiser Marktdiener alhier beschehene Dienstaufkündtung magistratsseits“ zu behandeln. Das Entscheidungsgremium bildeten Franz Antoni Schmirl, Andre Prickl, Johann Georg Hastreiter, Andre Meidinger (alle Mitglieder) „des Innern Rats“, sowie Mathias Bartl und Christoph Neumayr, Mitglieder „des Äußeren Rats“. Schmirl bringt als amtierender Bürgermeister vor, dass der Marktdiener Johann Reiser „gestern früh zu ihm gekommen sei und seinen Marktdieners Dienst aufgekindet habe mit dem Beysatz, daß man magistratsseits bis negst Jacobi um einen anderen Markt Diener (sich) umsehen könne“.

Reiser war offenbar mit seiner Arbeit, zu der auch die Erfüllung ortspolizeilicher Aufgaben gehörte, gänzlich unzufrieden geworden. Wie es aber soweit hatte kommen können, erklärt die Stellungnahme von Andre Prickl. Er bringt vor, der Ratsdiener Reiser sei gestern um die Mittagszeit bei dem Schuhmacher Hans Georg Bartl gewesen. Dort habe er „in Gegenwart mehrerer disortiger Bürger die Aufkündtung seines Marktdiener Dienstes (nicht nur) öfters repetiert (wiederholt), sondern Salvo reffactn (mit Verlaub) widerholtermaßen in seinen Dienst coherirt (mit seinem Dienst in Zusammenhang gebracht) und er bleibe nit mehr, anbey erzeigend die größten Grobheitten“. Prickl unterschrieb seine Aussage.

Der Magistrat fasste in seinem „Rhats Conclusum“ einen Beschluss: Da Reiser selbst seinen Dienst gekündigt habe und er als Termin dafür „bis auf negst Jacobi (25. Juli) gesetzet hat; also wird diese „seine Markt Dieners Dienst aufkündtung magistratsseits“ akzeptiert und genehmigt. Er habe deshalb bis „Heyl. Jacobi“ die Maktdienerswohnung und auch den Markt cum suis (mit seiner Familie) zu räumen (verlassen).“ Mit dieser doch schnellen und für ihn schwerwiegenden Entscheidung hatte Reiser offenbar nicht gerechnet – wahrscheinlich hoffte er, der Marktrat möge ihn weiter anhören und ihm bei seinen vorerst nicht genannten Problemen helfen – und er gab unmittelbar eine schlüssige Erklärung für sein doch unüberlegtes Verhalten ab, vor allem was seine Zukunft betreffe.

„Gehorsame Bitte“ des Markdieners

Demnach erklärte der Marktdiener Reiser nun „ganz gehorsam, daß weil ihm dies alles mehreren Theils in Bedrunkenheit herausgerumppelt und dies ihm von Herzen leid ist.“ Zugleich versprach er „künftighin sich des Trunckhs zu enthalten und seine Obliegenheiten (Aufgaben) fleissiger zu verrichten. Auch wolle er in Ansehung seines Weibs und seiner fünf Kindlein unterthenig gebeten haben“ ihn im Dienste zu behalten.

Die Stockstrafe verhängt

„In Ansehung des gehorsamen Abbitten und versprochener Besserung, dann (und da er) habent Weib und 5 Kinder“ entschloss sich das urteilende Gremium des Marktrats den Reiser „zu behalten, anbey aber (wurden) nit nur seine excessiv erzeigten Grobheiten alle negst verwiesen, (und er wurde) einer mehrerer Venerations erzeugung (Ehrerbietung) gegenüber den Ratsmitgliedern als (auch der) übrigen Bürgerschaft allen Ernstes eingebunden, für dermal aber und zwar zur letzten Gewahrung öffentlich vor dem Rathaus 3 Stunden mit Händen (und) Füßen im Stock condemniert (verurteilt zu) haben“. Somit wurde Reiser zur Strafe „in den Stock gespannt“. Der Stock war entweder im Rathause selbst oder öffentlich davor auf Marktgrund aufgestellt. Jeder, der vorbeikam, konnte so den mit Füßen und Händen jeweils zwischen zwei Balkenriegeln eingespannten Delinquenten hänseln und verspotten. Gerade diese Strafe war für den Marktdiener Reiser persönlich sehr hart, denn diese zur Schaustellung kostete ihm bei den Marktbürgern sicher viel an Autorität. Schließlich gehörte es u.a. zu seinen dienstlichen Aufgaben gerade die strafbaren Handlungen wie Trunkenheit, Schmähungen und Raufereien vor das Marktgericht zu bringen, für die die „Stockstrafe“ zur Ahndung vorgesehen war. Trotzdem versah Reiser vielleicht noch an die 20 Jahre seinen Dienst, denn er verstarb am 29. August 1796. Seine Tochter Anna Maria heiratete im Jahr 1800 den an seiner Stelle neu „aufgenommenen Marktdiener“ Franz Pinzinger, der aus Altrandsberg stammte.

Werner Perlinger

Gemeinde musste für ihre Mitbürger auch dann aufkommen, wenn sie auswärts verstarben

+Eschlkam. Wer glaubt, dass in frühen Zeiten der soziale Bereich im Gemeindeleben eine eher untergeordnete Rolle im Rahmen der täglichen Verwaltungsarbeit gespielt hätte irrt, denn am Beispiel von Eschlkam zeigt sich bei Durchforstung des bis in unsere Zeit überlieferten Aktenfundus, dass sich gerade mit sozialen Fragen und Problemen der Marktbürger die Gemeindeverantwortlichen immer wieder beschäftigen mussten. Ein Beispiel unter mehreren sei dafür angeführt:

So hatte sich die Marktführung in den Jahren 1846/47 mit den Folgen des erkrankten und dann verstorbenen Hutmachergesellen Joseph Lippl auseinander zusetzen. Am 3. Oktober 1846 informiert das Landgericht Kötzting als höhere Verwaltungsbehörde den Magistrat Eschlkam, dass nach Zuschrift des Landgerichts Vilshofen der plötzlich erkrankte Hutmachergeselle Joseph Lippl in das dortige Krankenhaus aufgenommen worden sei. Die Art der Krankheit ist nicht überliefert.

Vorweg sei zur Herkunft Lippls ausgeführt, dass eine Familie Lippl, in der längere Zeit das Hutmacherhandwerk ausgeübt wurde, im 18./19. Jahrhundert in Eschlkam nachgewiesen werden kann. 1783, am 25. Januar, übergibt Anna Wirnhier, Witwe und Hutmacherin, ihre am 8. Januar 1779 durch Verteilung erworbene Behausung an die Tochter Anna Maria und den zukünftigen Ehemann Georg Lippl, Hutmacher, geboren in Viechtach. Der Familienname >Lippl< stellt eine Kurzform des Vornamens >Philipp< dar. Das Hutmacheranwesen trug früher die Hausnummer 55, heute Blumengasse 10 – der alte Hausname lautet folglich „beim Huaterer“.

Das „Heimatrecht“ bleibt erhalten

Jahrzehnte später, 1802, stirbt Georg Lippl und die Witwe verlobt sich noch im gleichen Jahr mit dem Hutmacher Jakob Fischer von Oberrappendorf. So kam das Anwesen in andere Hände und Joseph Lippl, bereits wohl der Enkel, der das Handwerk seines Großvaters erlernt hatte, befand sich vielleicht als Geselle auf Wanderschaft, als ihn eine schwere Krankheit heimsuchte, die zu seinem Tode führte. Am 2. Dezember informiert das Landgericht Kötzting, Lippl sei am 20. November „mit Hinterlassung einer auf 40 Kreuzer gewertheten Mobilienschaft gestorben“. Die Verpflegungskosten wie auch die für die Beerdigung würden 59 f (Gulden) 26 Kreuzer (Kr.) betragen. Da nun Lippl „notarisch keine vermöglichen alimentatsionspflichtigen (die für ihn einzustehenden) Verwandten hat, so ergeht an die Armenpflege Eschlkam hiermit die Aufforderung die obige Summe binnen 8 Tagen“ zu begleichen. Auch wird gefragt, „ob der fragliche Nachlaß versteigert oder in natura ausgehändigt werden soll.“ Das Schreiben unterzeichnete der damalige Landrichter Paur. Diese Behörde wandte sich deshalb an den Markt, da Lippl, trotzdem er vielleicht lange schon seiner Heimat Eschlkam den Rücken gekehrt hatte, bis zu seinem Tode das sog. „Heimatrecht“ nicht verloren hatte.

Am 26. Dezember antwortete Eschlkam mit dem Hinweis, dass „alimentationspflichtige Verwandte des Defuncten (Verstorbenen) zur Tilgung dieser Kosten“ nicht vorhanden seien und auch die Armenpflege diesen Betrag keinesfalls begleichen könne. Daher wurde gebeten, das Landgericht Vilshofen „wolle in Berücksichtigung der Vermögenslosigkeit der hiesigen ohnehin sehr in Anspruch genommenen Armenpflege „von den geforderten 59 f 26 Kr. den Betrag von 29 f 26 Kr. nachlassen. Man sei bereit 30 f sofort bar zu übersenden. Auch verzichte man auf den Nachlass des „Defuncten“.

Die ganze Angelegenheit zog sich ein halbes Jahr lang hin. Im Juni 1847 wandte sich das Landgericht Kötzting an den Magistrat mit dem Hinweis, „da gar keine Aussicht vorhanden ist, daß die Krankenhausverwaltung Vilshofen auf den magistratischen Nachlaßantrag eingehen werde, somit ergeht der erneuerte Auftrag der landgerichtl. Verfügung entsprechend die in Frage stehenden 59 f 26 Kr. unter Rückäußerung was mit dem Lipplschen Nachlaß geschehen soll, nunmehr binnen 8 Tagen anher einzusenden“. Zwischen den Behörden wurde die Angelegenheit noch mehrmals hin und her behandelt. Letztlich zahlte der Magistrat Eschlkam zunächst 30 Gulden an Vilshofen.

Vorher noch hatte das Landgericht Vilshofen die Versteigerung „der geringfügigen Effekten des Joseph Lippl“ durchzuführen, jedoch ohne Erfolg, es fand sich kein daran interessierter Bieter.

Die dortige Krankenhausverwaltung ließ nicht locker, und so wandte sich Kötzting erneut an den Magistrat, „die noch restigen 28 f 46 Kr. in Zeit (von) 4 Wochen zu bezahlen“. Davon wurden 20 f bezahlt. Die Angelegenheit nahm schließlich am 27. Dezember 1847 ein Ende. Das Landgericht Kötzting schrieb an diesem Tag an den Magistrat, „derselbe wird auf Requisition des Landgerichts Vilshofen somit aufgefordert die rückständigen Verpflegungs- und Beerdigungskosten zu 8 f 46 Kr. für den Hutmachergesellen Joseph Lippl in Zeit (von) 8 Tagen bei Vermeidung von Zwangsmaßnahmen anher zu bezahlen“. Allein wegen des rechtlich existenten Heimatrechts zahlte der Markt auch diese Summe am 17. Januar 1848, und die Angelegenheit fand ein Ende.

Bei Betrachtung des Ganzen erschließt sich die Erkenntnis wie klamm damals die kommunalen Kassen waren, da selbst wegen verhältnismäßig kleiner Beträge ein fast nicht endender Schriftverkehr zwischen den Behörden nötig war, um endlich eine Angelegenheit so abzuwickeln, dass die fordernde Seite zufrieden sein konnte. Ein Ende solcher Auseinandersetzungen war erst gegeben als am 15. Juni 1883 unter Reichskanzler Otto von Bismarck die „Gesetzliche Krankenversicherung“ für Industriearbeiter und Beschäftigte in den Handwerks- und Gewerbebetrieben eingeführt wurde.

Werner Perlinger

Bei „Vergantungen“ wurden die Häuser vom Marktrat veräußert

+Eschlkam. In frühen Zeiten geschah es häufig, dass die Besitzer von Anwesen in wirtschaftliche Not gerieten, sich daraus nicht mehr befreien konnten und somit der Besitz zur Befriedigung der Gläubiger letzten Endes veräußert werden musste. Für einen solchen Fall kennt man noch heute den Ausspruch: „der ist auf die Gant gekommen“. Der folgende Rechtsakt dafür wurde nicht Privatpersonen überlassen, allein der Marktrat, bestehend aus dem amtierenden Bürgermeister und den Markträten, konnte gestützt auf rechtlicher Grundlage, die Veräußerung oder öffentliche Versteigerung durchführen.

Diese Verfahren wurden ebenso wie herkömmliche dingliche Geschäfte in einem Briefprotokoll niedergeschrieben und so als Beweisdokumente für später auftretende „Erinnerungen“ (hier: z. B. bei Einwänden oder Widerspruch) für lange Zeit festgehalten. Als ein Beispiel von vielen sei aus den Protokollen ein Fall herausgegriffen und dem Leser präsentiert:

Wir befinden uns im Jahr 1725. Eine Niederschrift vom 19. November trägt den für Laien nicht leicht verständlichen Titel: „Obrigkeitliche Kaufseinräumung pro 440 f (Gulden) Hauptsache und 2 f Leykauf “ (Der „Leykauf“ ist der Betrag, der vom Käufer zur Festigung und Bestätigung des Rechtsakts noch eigens gegeben wird). Übertragen in die heutige Sprache ist damit die von Amtswegen geschaffene Möglichkeit gemeint eine Immobilie zu kaufen. Gleich anfangs wird klar betont, dass „Burgermaister und Räte alhier für sich selbsten und auf ainfölliges einstimbten (einstimmig) des zu gegen seyenden sambentlichen Johann Hastreiter seel: des Jungen Bürger und Schuhmachers alhier privilegierten Creditoren (Gläubiger) wie selbe in dem: und heutig dato verfaßten Ganturtl specifice (Urteil für Veräußerung) und mit Namen vorgetragen, bekennen und übergeben von Gantrechtswegen, das demselben in solutum (einzig allein) haimbgefallene Hastreithersche Vermögen, nemblichen Haus, Hofrat (sämtliche Gerätschaften) Stadl, Stallung und beim Haus vorhandenen Wurz- und Grasgarten an Wolfgang Späth, Bürgerssohn und Maria Barbara dessen „Hauswürthin“ um den Preis von 440 Gulden (f) „Hauptsach und 2 f paar bezahlten Leykauf“.

Als Zahlung leistete Späth laut Protokoll im Rathaus bar 217 f 49 Kreuzer sofort „zur Abledigung (Befriediung) der (gleichzeitig) vorhandenen Creditorn (Gläubiger des Hastreiter). An das „Gottshaus“ (Kirche) gab er 22 Gulden 11 Kr. als „ausstendiges Interesse“ (ausstehende und bisher angelaufene Zinsen). Die übrigen 200 Gulden als Teil der Finanzierung der Übernahme lieh sich Späth vom „Lobwürdtigen Gottshaus“ mit dem Versprechen von „landtsgebreichiger Gewehrschaftslaistung“ (diese so abzusichern wie es Brauch im Lande ist). Bei dem hier erörterten Hausverkauf handelt es sich um das Anwesen Nr. 35, jetzt Marktstraße 7. Seit einigen Jahren beherbergt das Anwesen ein Ärztehaus.

Eine „Schuldverschreibung“

In Folge sei auch eine sog. „Schuldverschreibung“ aus dem Jahr 1726 erörtert. Nicht allein die weniger bemittelten Marktbürger liehen sich zur Erfüllung ihrer Bedürfnisse Geld, sondern auch Bürger, die damals vor 300 Jahren eine ökonomisch gehobene Stellung im Markte einnahmen. Franz Schmirl, Mitglied des Rates und „Gastgeber“, war seit 1715 Eigentümer des Anwesens Nr. 1 - Waldschmidtstraße 14, heute der Gasthof Penzkofer. Im Ehematrikel vom Jahr 1715 wird sein Vorname ausführlich mit „Franz de Paula“ angeführt. Dieser Vorname erinnert an den Franziskanermönch Franz von Paola, der um die Mitte des 15. Jahrhunderts den Franziskanerorden der „Mindersten Brüder“ gründete, bezeichnet als die „Paulaner“. Gerade im 18. Jahrhundert war dieser Vorname bei der höheren Gesellschaft beliebt, wie Beispiele zeigen. Als eines dafür sei der ehemalige Further Stadtpfarrer Franz de Paula Maximilian Joseph Freiherr von Edlmayr erwähnt, der von 1734-1785 sehr zum Wohle der Further Bürger als Priester wirkte.

Familie Altmann aus Neukirchen b. Hl. Blut

1715, am 7. Juli übernahm Franziskus de Paula Schmirl, Wirtssohn und Metzger aus Stachesried durch Heirat der Tochter Anna Regina von Wolf Sighardt Altmann und Rosina den oben genannten Gasthof mit der dazu gehörenden Ökonomie im Schätzwert von 5.375 Gulden. Nur einige Tage vorher, Anfang Juli hatte Schmirl Regina Altmann geehelicht. Der Eheeintrag im Matrikelbuch erwähnt als Heiratszeugen Johann und Wolfgang Altmann, beide Bürgermeister aus Neukirchen b. Hl. Blut. Das lässt den Schluss zu, dass der Großvater des Schwiegervaters von Schmirl wohl aus dem benachbarten Wallfahrtsort Neukirchen stammte und nach Eschlkam geheiratet oder vielleicht auch das stattliche Anwesen gekauft hatte. Es war dies ein Johann Altmann, der im Jahr 1630 bereits als Inhaber und Bürgermeister von Eschlkam genannt wird.

Elf Jahre später, am 11. Januar 1726 bekennen die Eheleute 70 Gulden bares Geld schuldig zu sein, „welche er Herr Schmirl und seine Eheconsortin von der Johann Lährnbecherischen Wittib, Millerin (Müllerswitwe), zu ihrer unentpöhrlichen Hausnotdurft übernommen, hierumben (und deshalb) verschrieben sie zu einem Pfandt in genere (im Allgemeinen) ihr gesamtes Vermögen, in specie aber das Äckerl beim Schusterbergl - zinszeitlich zu hl. Weihnachten und anno 1724 ebnermaßen den Anfang genomben“, d.h. die 70 f wurden an Weihnachten 1724 geliehen, wonach ab diesem Zeitpunkt die Verzinsung einsetzte. Durch diese nun erfolgte Niederschrift wurde die noch bestehende Schuld nicht nur bestätigt sondern auch abgesichert.

Werner Perlinger

Wenzl Schneiders vergeblicher Versuch sich als Drechslermeister niederzulassen

+Eschlkam. „Gesuch des Drechslergesellen Wenzl Schneider von Eschlkam um Verleihung einer Drechsler-Concession“, so lautet der Titel eines Aktes aus dem Jahre 1854, niedergelegt im Marktarchiv. Laut dessen Inhalt erschien am 12. Juni dieses Jahres der Drechslergeselle Schneider im Rathaus vor Bürgermeister Moreth und dem damaligen Marktschreiber Beutlhauser und brachte vor, es sei dem Magistrate bekannt, dass ich das Drechslerhandwerk erlernte, mehrere Jahre als Geselle gearbeitet und schließlich vor der Prüfungskommission für Gewerbe in Kötzting meine Prüfung abgelegt habe. Als Beweis für sein Vorbringen legte er seinen Lehrbrief, das Buch für abgeleistete Wanderjahre und letztlich sein Zeugnis als geprüfter Drechslermeister vor. Zugleich stellte er an den Magistrat die „gehorsame Bitte mir eine Drechsler-Concession verleihen zu wollen“.

Zu diesem Handwerkszweig selbst: Das Drechslerhandwerk war bereits in der Antike bekannt aber erst im Mittelalter und danach erlangte es bei uns eine größere Bedeutung. Überwiegend stellten die Drechsler Gebrauchsgüter her, beispielsweise Becher, Teller, Schüsseln, Büchsen, Kerzenleuchter, Spinnräder, Kugeln, Fasshähne, Pfeifen und Knöpfe, um nur einige Gegenstände aus dem vielfältigen Produktionsbereich aufzuzählen. Dieses Handwerk war, wie andere Handwerke, auch namengebend, wie z. B. bei Namen wie: Traxler, Drachsler oder Drexler.

Wenzl Schneider wurde als Sohn des Viehhändlers Andreas Schneider am 23. März 1827 in Anwesen Nr. 17/Kleinaignerstraße 4, geboren. Dieses Anwesen hatte aber bereits im Jahr 1846 sein Bruder Joseph übernommen. Also konnte er sich in seinem Elternhaus als Drechsler mit Werkstatt wahrscheinlich aus Platzmangel nicht niederlassen. Darum betonte er vor dem Magistrat, dass dieser wohl wisse, dass er mittlerweile elternlos sei und für ihn „keine andere (berufliche) Aussicht gegeben wäre, als mich stets in der weiten Welt als Handwerksbursch herumzuschlagen“. In der Hoffnung, dass sein Gesuch berücksichtigt werde, „und zwar umso mehr, als ich als Drechslermeister zu Eschlkam voraussichtlich mein ordentliches Fortkommen finden würde, weil sich dahier kein derlei Concessionierter (als Drechsler im Markt zugelassen) zur Zeit befindet“. Schneider führt weiter an, dass der „Nahrungsstand“ (hier das Einkommen) des Drechslermeisters in Furth durch ihn nicht gefährdet werde, er also zu ihm keine Konkurrenz wäre. Zudem betont er, dass „im benachbarten Neukirchen kein Drechsler vorhanden ist.“

Im öffentlichen Aushang

Daraufhin verfügte der Magistrat, dass das Gesuch Schneiders an der Anschlagstafel des Rathauses öffentlich bekannt zu machen sei, was auch geschah. Mittlerweile erfahren wir über Schneider mehr. Demnach hatte er seine Ausbildung vom 7. Dezember 1841bis 9. Juli 1844 bei Paul Auzinger (wohl in Kötzting) abgeleistet. Sechs Jahre und drei Monate stand er dann in Arbeit und legte die notwendige Fähigkeitsprobe vor der Prüfungskommission III. Klasse in Kötzting am 10. Juni 1854 ab. Technische Lehranstalten besuchte er nicht; dafür aber leistete er seinen zweijährigen Militärdienst bis 1850 ab.

Am 14. Juli 1854 entschieden die Gemeindebevollmächtigten (heute die Gemeinderäte), neun an der Zahl, dass dem Schneider „die nachgesuchte Drechslers-Concession nicht ertheilt werden solle, weil Schneider sein ordentliches Auskommen wegen Mangel an Absatzgelegenheiten als Drechsler zu Eschlkam keineswegs finden würde“. Ebenso ablehnend entschied der Rat der Lokalarmenpflege, wozu auch Pfarrer Karl Pittinger gehörte. Dem schloss sich noch am gleichen Tag der Magistrat des Marktes an, nämlich dass „Schneider mit diesem seinem Gesuche abzuweisen und in die Verhandlungskosten zu verurtheilen sei“. Begründet haben dies die Magistratsräte mit dem Hinweis, „dass zur Zeit kein Bedürfnis nach einem Drechsler besteht, denn die hiesigen Bewohner werden in ihren Bedürfnissen nach Drechslererzeugnissen – welche Bedürfnisse übrigens kaum nennenswerth sind – von den in den benachbarten Orten Furth und Kötzting concessionierten Drechslern hinlänglich befriedigt“. Freigestellt wurde dem Schneider gegen diesen Beschluss innerhalb von 14 Tagen Berufung an die königliche Regierung von Niederbayern, Kammer des Innern einzulegen. Eine Niederschrift dazu wurde am 18. Juli angefertigt. Darin bat er um Aufhebung des Magistratsbeschlusses, erinnerte an die im Bayerischen Wald „großartig betriebene Flachsspinnerei, so dass ein Drechsler durch Verfertigung von Spinnrädern und stete Absatzgelegenheiten allein schon seinen Nahrungsstand sich zu begründen gereicht“. Auch weist er darauf hin, dass die Bewohner des Hohenbogen-Winkels sich „ihre Spinngeräthschaften bisher aus Neumark in Böhmen geholt hätten, da dieser Ort näher liege als die Stadt Furth oder der Markt Kötzting. Er nennt noch die Palette an Geräten, die er neben den Spinnrädern sonst noch fertigen würde wie Krüge, Kegel, Pfeifenröhren, Pulverhörner; dann auch Löffel und Gabeln aus Holz, Bein und Horn; Würfel, Zahnstocher etc. und er begründet damit, dass er so sein Auskommen fände.

Eigens schriftlich bemerkte dazu Bürgermeister Moreth, dass er die Meinung Schneiders, allein schon mit dem Verkauf von Spinnrädern seinen Nahrungsstand sichern zu können, als ein „Phantasiegebilde“ betrachte. Auch brächte der Handel mit den übrigen von Schneider erwähnten Erzeugnissen „in dieser Gegend, wo kein Luxus herrscht, nicht den geringsten Gewinn…und es wäre ein wahres Unglück, wenn Schneider eine Concession hierher erhalten würde, da er vermögenslos bald der Gemeinde zur Last fallen würde“. Am 20. September 1854 lehnte auch die Regierung das Gesuch Schneiders ab. Er musste sich um eine andere Erwerbsgrundlage bemühen. Wäre Schneider Besitzer eines Hauses zusammen mit einer bescheidenen Landwirtschaft gewesen, so wäre die Entscheidung wohl zu seinen Gunsten ausgefallen, da in Notzeiten mit einer kleinen Ökonomie der amtlich geforderte „Nahrungsstand“, die Grundversorgung, gegeben gewesen wäre.

Werner Perlinger

Wenn Häuser vor über 200 Jahren ihre Besitzer wechselten

+Eschlkam. In Folge des Artikels "Aus dem Briefprotokoll von 1719-1726" seien nun einzelne Übergaben von bürgerlichen Anwesen, geschehen im 18. Jahrhundert, dem Leser vorgestellt. Dazu sei erklärt: ein wesentliches Element der zivilen Gerichtsbarkeit des Marktes Eschlkam war bis zum Jahr 1808 die Erledigung der anfallenden notariellen Aufgaben. Die Marktbehörde, hier der Marktschreiber als juristisch vorgebildete Persönlichkeit, protokollierte im Einvernehmen mit dem Amtsbürgermeister und den Ratsherren sämtliche Kaufverträge und Übergaben der Häuser und Grundstücke, Heiratsverträge und Testamente, Bürgschaften, Leihverträge. Auch die „Aufdingung“ (Aufnahme) von Lehrjungen im Handwerk wurde vom Marktschreiber abgefasst, niedergeschrieben und gesiegelt. Mit dem Siegel erlangten die Niederschriften ihre amtliche Gültigkeit.

Die darüber ausgefertigten originalen Urkunden erhielten die beiden an einem dinglichen oder sonstigen Rechtsgeschäft beteiligten Parteien. Jeder Vorgang wurde für eine spätere Überprüfung und zur amtlichen Erinnerung für die Marktbehörde selbst eigens in einem sog. Briefprotokoll niedergeschrieben. Von Eschlkam sind sie uns ab dem Jahr 1691 bis 1808 erhalten.

Im Jahre 1722, am 19. Januar veräußerte der Bürger Hans Stephl dem „ehrbaren Andreas Würnhir, Hutmacher derorten (und) Caecilia, seinem Eheweib seine bisher ruhig ingehabte genuzte“ und bereits am 12. Februar 1711 „übernommene Burgersbehausung“ um den Betrag von 160 Gulden. Das Haus war das Vorgängeranwesen von Blumengasse Nr. 10. Früher trug es die Hausnummer 55. Geregelt in diesem Vertrag wurde auch die uneingeschränkte und nun gemeinsame Nutzung wie auch Instandhaltung des Hausbrunnens durch den Käufer. Der Brunnen befand sich an einem Eck des verkauften Hauses.

Am 12. April des Jahres 1763 erscheint der Metzger Hans Dimpfl vor dem Marktrat. Er will sein Anwesen, das er im Jahr 1721 von der Witwe des Metzgers Simon Wilhelm käuflich erworben hatte an seinen Sohn Hans Georg Dimpfl übergeben. Wegen seines hohen Alters und „Leibs Zerbrechlichkeit“ ließ sich der alte Metzger von einem weiteren Sohn, Ignatii Dimpfl, „burgerlicher Metzger zu Közting als Bevollmächtigten“ vertreten. Ihn begleitete seine Frau Anna Maria. Beide bekennen, dass sie zu ihrem Nutzen, hauptsächlich aber ihres hohen Alters wegen „aufrecht und redlich als Kaufsübergab, Recht, Sitt und Gewohnheit ist, ihrem freundlichen geliebten eheleiblichen Sohn Hansen Georgen Dimpfl, noch ledigen doch bereits vogtbaren Standes, nemblichen ihre einige Zeit ingehabte, genuzte und genossene, auch am 4. März 1721 an sich gebrachte Burgers Behausung“ im geschätzten Wert von 510 Gulden übergeben. Dazu gehörte auch ein „am Gässlweg situierter Kraut Gartten“. Das übergebene Anwesen Dimpfls erhielt später die Hausnummer 34, heute Marktstraße 5, seit 2020 die Senioren-WG „Ludwig Weber Haus“.